重回调查:AI时代的机遇与挑战 Return to Survey: The Opportunities and Challenges in the Age of AI

本文核心观点

调查的核心是提出有价值的问题,通过系统的方法论收集准确数据,深入分析问题本质,并提出有效的解决方案。在AI能够处理大量技术性工作的背景下,我们更需要专注于调查的本质,即提出有意义的问题,建立理论与现实的联系,并创造新的知识。

本文为中国商业统计学会全国大学生市场调查与分析大赛十五周年约稿。五年前,在赛事十周年之际,作为长期参与评审工作的一员,我曾撰写《超越调查:研究方法的创新》一文,有感于传统抽样调查在大数据时代所面临的挑战,呼吁大家勇于探索新的调查研究方法。如今,以大语言模型为代表的人工智能技术迅猛发展,统计调查行业正迎来前所未有的机遇与挑战。在技术性工作可能越来越多由AI承担的情况下,方法层面的创新固然关键,但问题本身的意义、研究发现的价值,以及解决问题的实际方案,则显得更为根本——我们有必要回归对调查本质的重新思考。

一、前言

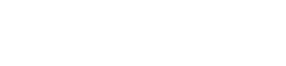

我们正处于一个激动人心的人工智能(AI)时代。以ChatGPT、DeepSeek为代表的大语言模型(Large Language Models, LLMs),正在深刻改变人类的生活与工作方式。在科学研究领域,这场变革同样剧烈——从传统的经验科学、理论科学、计算科学到数据科学,如今正迈向以人工智能驱动的智能科学(AI for Science),即“第五范式”。

大型语言模型综述全新出炉:从T5到GPT-4最全盘点/图源:极市平台

在市场调查与分析这一典型的社会科学研究领域,AI技术所带来的冲击尤为突出。大语言模型已经能够辅助研究人员完成研究过程的多个环节:从提出研究问题、开展文献综述、设计调查方案,到执行数据分析与撰写研究报告。或许目前仍需研究者亲力亲为的,主要是数据收集环节,尤其是涉及与真实被访者互动的部分。

值得注意的是,已有研究者尝试利用大语言模型模拟被访者回答问卷,并发现其结果与真实调查的差异并不显著。这一发现既展示了AI的潜力,也引发了新的反思:在AI时代,我们应当如何重新回归“调查”的本质?

二、AI时代的机遇与挑战

(一)AI带来的研究机遇

以市场调查与分析大赛为例,AI在研究选题、文献综述、方案设计、调查执行、数据分析、报告撰写等方面均可以提供助力。

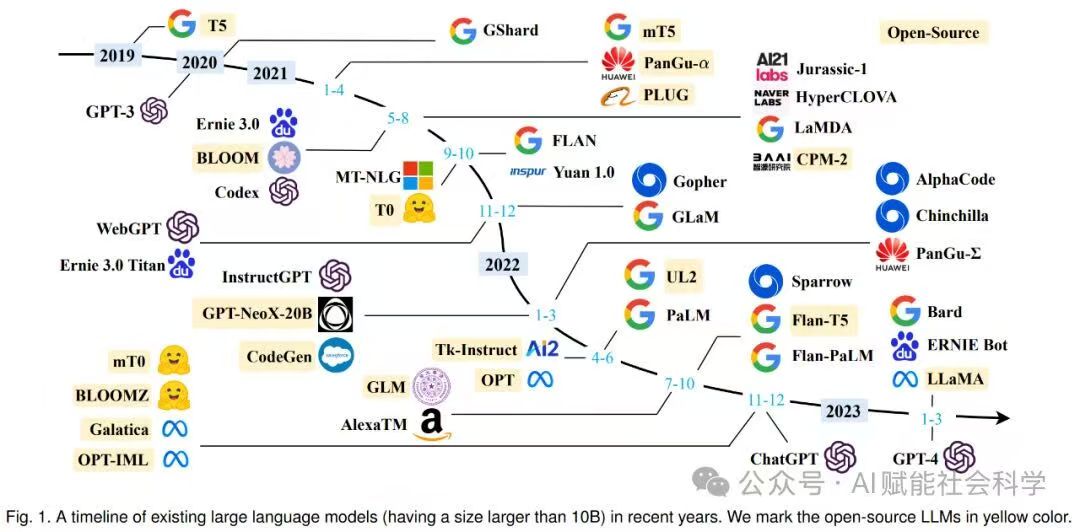

大型语言模型、社会科学家与社会之间的角色互动关系图

在研究选题阶段,大语言模型既可以基于已经预训练的数据直接给出研究问题的建议,也能够基于给定的文献和知识库,帮助研究者识别研究空白,提出创新性问题,并快速梳理领域前沿,为研究奠定扎实的理论基础。

在文献综述环节,AI可以高效检索、归纳和整合相关研究成果,节省大量时间成本,并能识别不同研究之间的关联,帮助研究者构建更系统化的理论框架。

在方案设计方面,AI能够辅助研究者设计问卷题目、抽样方案和实施计划。通过对既有研究案例的学习与归纳,AI可提出更加科学、合理的设计方案。此外,还可以通过大语言模型模拟被访者来测试问卷设计的合理性。

在调查执行阶段,AI能显著提升数据收集的效率与质量。它可以通过智能体进行24小时的网络问卷发放,或者通过聊天机器人实现互动式数据收集,甚至可以通过AI来主动开展电话调查。同时,AI能对回收的数据进行实时质量监控,如对访问员录音的自动审核,确保数据的准确性。

在数据分析领域,AI的价值尤为突出。大语言模型不仅能生成高质量的统计分析代码,还可指导研究者选择合适的统计模型,并协助解读结果。对于学生而言,AI提供了一座连接统计理论与实践的桥梁:既有助于理解复杂的统计概念,也能帮助验证方法的适用条件,避免常见错误。如果应用得当,AI将成为统计教育的有力助手,显著提升学习效果。

在报告撰写阶段,AI不仅可以优化文章结构与语言表达,确保研究成果符合学术规范,而且可基于分析结果提出具有洞察力的结论与建议。此外。大语言模型的生成式特性还可以支持进行“如果-那么”式的情景模拟,帮助评估不同情景下的决策效果,并结合实际场景,对建议的可行性与优先级进行排序,助力决策者精准施策。

(二)AI使用的挑战与界限

然而,我们必须清醒认识到AI在市场调查研究中存在多方面的挑战与界限,这些挑战也贯穿于研究的全过程和伦理层面。

首先,在问题提出、文献综述和研究设计方面,AI的广泛应用可能带来思维同质化的风险。大语言模型倾向于生成基于已有知识和常见模式的输出,这虽然能提高效率,但也可能抑制研究者的批判性思维与理论创新。如果过度依赖AI提出研究问题或进行文献综述,研究者可能不自觉地被主流观点所引导,难以识别真正具有颠覆性的研究空白或边缘视角。此外,AI对文献的归纳整合虽能提升效率,却可能忽略不同研究背后的范式冲突、语境差异或方法局限,导致理论框架的构建流于表面,缺乏深度。

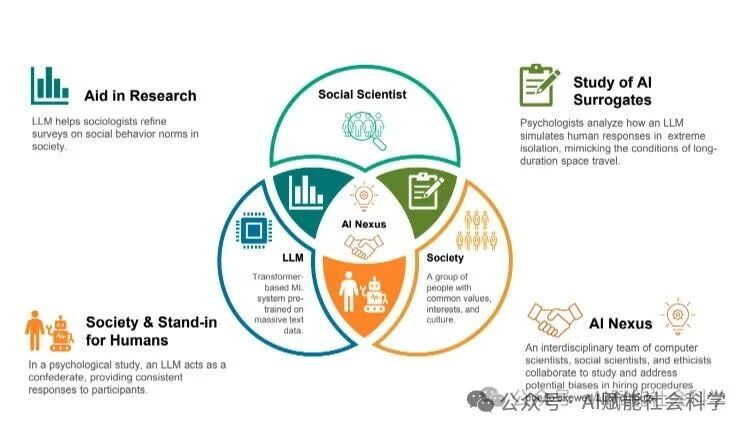

MIT最新研究表明:AI工具的过度使用

将会显著降低大脑活动水平,削弱记忆,甚至造成“认知惯性”

其次,在数据收集环节,尽管已有研究显示大语言模型能够模拟问卷作答,并在某些领域展现出与真实调查结果的表面“相似性”,但我们必须明确指出,使用AI作为调查对象存在根本性缺陷。这种做法既不符合抽样调查对样本代表性的严格要求,也无法满足真实世界数据的有效性原则。调查的目的在于获取真实世界中具有特定社会背景、生活经验与情感体验的个体所提供的数据。即便AI的回答在某些统计指标上与真人接近,其生成机制仍建立在历史文本数据的统计模式之上,缺乏对具体情境、个体差异与现实动态的真实反映。更重要的是,AI的回答高度依赖于研究者设定的提示词,尤其是角色描述,其输出反映的更多是预训练数据中相关文本的分布特征,而非现实总体的真实分布。即便这种“相似性”在统计上显著,也只能说明模型在语言层面模拟了某种社会平均值,或反映出研究者对角色设定的先验知识较为准确,并不能替代真实数据的复杂性与语境依赖性。

第三,在数据分析环节,AI的介入可能带来“技术黑箱”与“过度拟合”的双重挑战。尽管AI能快速生成代码、建议模型并解读结果,但其决策过程往往缺乏透明度。研究者若不具备扎实的统计学基础,可能难以判断模型选择的合理性、识别变量间的虚假相关,或理解结果背后的因果机制。更值得警惕的是,AI可能基于训练数据中的噪音生成看似显著实则无意义的结果,导致“伪发现”被误认为真。此外,学生对AI工具的依赖若不加引导,可能削弱其独立进行统计推理与实证判断的能力,背离教育培养批判性思维的核心目标。

最后,在伦理与责任层面,AI的广泛应用引发了一系列新的问题。例如,在利用AI开展互动式调查或电话访问时,如何确保被访者的知情同意与隐私保护?如何避免AI在交互中无意间强化性别、学历等社会偏见?在研究报告中,若大量内容为AI生成,如何界定作者的知识贡献与学术责任?这些问题的解决需要研究者超越工具层面,深入思考AI时代的研究伦理规范与学术诚信准则。

因此,在拥抱AI带来的效率提升与创新可能的同时,我们必须始终保持对调查本质的反思,对数据真实性的坚守,以及对研究伦理的关切。唯有如此,AI才能真正成为辅助科学决策、深化人类理解的工具,而非取代批判性思考与实证精神的捷径。

三、重回调查

调查是理论与现实之间的桥梁。它将抽象的问题转化为具体可行的研究过程。调查的核心在于提出有价值的问题,通过系统的方法论收集真实数据,深入分析社会现象,并提出切实可行的解决方案。在技术快速发展的今天,即便AI承担了大量技术性工作,研究者依然需要专注于调查的本质:提出有意义的问题,建立理论与现实的联系,推动知识创新。

与此同时,调查执行环节所蕴含的人际互动与情境理解仍然不可替代,现场调查仍然值得鼓励。当研究者亲自进入田野、面对面交流时,所收获的不仅是一串数据,更是对研究问题的情境化理解。这种理解有助于更深刻地解释数据背后的社会意义。

因此,理想的调查研究者应当具备双重能力:一方面,能够熟练使用AI工具提升效率;另一方面,保持对研究过程的深度参与,坚守批判精神与创造力。

全国大学生市场调查与分析大赛举办十五年来,始终致力于培养大学生的研究能力与创新精神。在AI时代,这一使命更显珍贵。我们期待同学们能够以开放的心态拥抱新技术,同时以审慎的态度善用新技术,让AI成为研究的助手,而非替代者。

让我们重回调查的本源,在技术变革中坚守学术的核心价值,以智慧与热情探索这个复杂而精彩的世界。预祝全国大学生市场调查与分析大赛15周年庆典和第十六届全国大学生市场调查与分析大赛圆满成功,愿各位参赛师生在AI与人类智慧交织的新时代,展现卓越的调查与分析能力!